|

|

※該当の記事タイトル一覧はリンク一覧から参照できます。

SuiteXの年一括払い料金への変更とサーバー変更名前: 小川 邦久 リンク: http://kunisan.jp/ 日付: 2010年3月18日   ホスティングサーバー「WebARENA SuiteX」の料金が月額1,980円~(クレジットカード年一括払いの場合)と設定されて久しいのですが、元からSuiteXユーザーだった人は月額3,360円(クレジットカード月払い)のまま変更できない状態が続いていました。 ホスティングサーバー「WebARENA SuiteX」の料金が月額1,980円~(クレジットカード年一括払いの場合)と設定されて久しいのですが、元からSuiteXユーザーだった人は月額3,360円(クレジットカード月払い)のまま変更できない状態が続いていました。その後、WebARENA運営のNTTPCコミュニケーションズからこの件に関して連絡が来ることはありませんでしたが、先日ふとSuiteXのホームページをチェックしたところ、既存のSuiteXユーザーの契約変更について記述がありました。 しかし、年一括払い割引を受けるには、契約変更だけでなく、サーバーも変更する必要があるとのことでした。つまり、データや設定も移行する覚悟がないと、年間-16,560円の割引を受けられないということです。 KUNISAN.JPサイト全体で数万ファイルもあり、データの移行の手間を考えると、少しだけ躊躇してしまいました。あと、なぜ支払い変更にサーバー変更が必要なのか、腑に落ちない点もありました。しかし、背に腹は代えられないので、すぐに契約変更の申し込みをしました。申し込みは今月10日だったのですが、それから8日後におおよその移行作業が終了しました。 今後の参考用として記録を残しておきます。契約変更&サーバー移行を考えている他の方にも参考になれば幸いです。 2010/3/10 ・SuiteX月払い→年払い契約変更申し込み 2010/3/12 ・年払い新SuiteX開通の連絡 2010/3/13-2010/3/14 ・新SuiteX管理画面より、メールユーザー登録、迷惑メールフィルタ設定、アクセス制御設定、データベース設定などを行う ・FTPクライアントに新設定追加 ・メールクライアントに新設定追加、旧設定をドメイン指定からIPアドレス指定に変更 ・掲示板、画像などのデータファイルを旧サーバーからダウンロード ・旧サーバーで使われなくなったフォルダやファイルの整理 ・ファイルを新サーバーにアップロード(一部フォルダを除外指定してミラーリングアップロード) ・データベースを旧サーバーからエクスポートして、新サーバーにインポート ・データベース連携サイトの接続パラメーター変更 ・データベース連携サイトのページ生成作業(リンクを踏むことでページが生成される、またはページ生成プログラム使用) ・FTP用コマンドプロンプトバッチファイルの転送先設定(IPアドレス)変更 ・六道山表屋敷(チャット)と画像編集君に注意書き ・ショップサイトのレコード追加処理を一時停止 ・新サーバーのドメイン名設定変更依頼 2010/3/16 ・新サーバーのドメイン名設定変更完了通知 ・Twitter APIのホワイトリスト申請 ・旧サーバーの子ドメイン(www付き)設定解除、新サーバーに新規設定 ・ショップサイトのレコード追加処理再開 2010/3/18 ・全アクセスが新サーバーへ接続していることを確認 今後 ・メールクライアントの旧設定削除 ・FTPクライアントの旧設定削除 ・六道山表屋敷と画像編集君の注意書き削除 動作確認やトラブル対応なども含めて、2週間程度の併用期間があれば、サーバー切替はスムーズに行くと思います。基本的に同じ仕様のサーバー間での移行だったので、プログラムが動かないなどの大きなトラブルはありませんでした。 旧サーバーでは同居ユーザーも含めて全体的に負荷が高かったのか、時折「Server Error」が出ることがありましたが、新サーバーでは今のところ出ていません。今後も安定して稼働してくれると嬉しいのですが、どうなるのかはしばらく様子を見ないと分かりませんね。 Web管理関連記事(リンク一覧): さくらのレンタルサーバ 新サーバーへの移行 / SPF、DKIM、DMARCの設定とネームサーバー(DNS)設定のトラブル / さくらレンタルサーバーのアクセス履歴をPHPで表示 / PHPで画像のアップロード(さくらレンタルサーバーのPHPでImageMagick) / KUNISAN.JPサイトのメンテナンス(2018) / ...(記事連続表示)

コメント:SuiteXの年一括払い料金への変更とサーバー変更 名前: ゆあ 日付: 2010年4月1日  移行作業お疲れ様でした。 しかし、ユーザーへの事前連絡くらいして欲しいですよね・・・ずっと気がつかなければ高額なサーバー料金を払い続けたのかと思うと。 コメント:SuiteXの年一括払い料金への変更とサーバー変更 名前: 小川 邦久 リンク: http://kunisan.jp/ 日付: 2010年4月1日  全くその通りです。

まあ、早めに気づいたので、個人的には良かったかと…。

続・PHPでのオブジェクト指向プログラミング名前: 小川 邦久 リンク: http://kunisan.jp/ 日付: 2010年3月17日  昨年9月に初めてPHPでクラス、プロパティ、メソッドなどを使った「オブジェクト指向」のプログラムを組んでみましたが、それから今まで全くタッチしないまま来てしまいました。比較的規模の大きなプログラムも、手馴れたモジュールと関数定義だけで済ませていました。

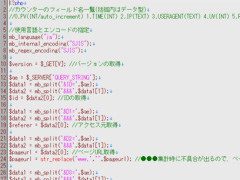

ここ最近、PHP関連の文献やホームページを目にする機会が増えてきて、PHPの理解をより深めようと思ったと同時に、久しぶりに「オブジェクト指向」のプログラミングをやってみようとも思いました。 昨年9月に作成したものは、書籍に載っていたコマンドを使って、動作確認しながら動かしただけの、取って付けたような「オブジェクト指向」でした。今回はシンプルながらも、インスタンスのプロパティをいじりながら処理を進めていく形で、少しだけ「それらしさ」が出てきたように思います。ネタは「HTMLのタグを取り払って、テキストのみに変換して表示する」という、2年ほど前に作成したものの改良版です。 ■■■ ホームページをテキストのみに変換 ■■■ <?php //クラスの定義 class PageToText { //ページコンテンツプロパティ public $page_contents; //ページコンテンツ取得メソッド function contents_get($page_url) { if ($page_url != '') { $this->page_contents = file_get_contents($page_url); } else { $this->page_contents = ''; } } //エンコード変換メソッド function contents_convert($page_encode) { $this->page_contents = mb_convert_encoding($this->page_contents,'SJIS',$page_encode); } //タグ除去メソッド function contents_tagstrip() { $this->page_contents = strip_tags($this->page_contents); } //コンテンツ表示メソッド function contents_display() { print $this->page_contents; } } //URL設定 $url = 'http://kunisan.jp/'; //エンコード設定 $encode = 'SJIS'; //使用言語とエンコードの指定 mb_language("ja"); mb_internal_encoding("SJIS"); mb_regex_encoding("SJIS"); //インスタンス生成 $page_view = new PageToText(); //コンテンツの取得 $page_view->contents_get($url); //エンコード if ($encode != 'SJIS') { $page_view->contents_convert($encode); } //タグの除去 $page_view->contents_tagstrip(); //コンテンツの表示 $page_view->contents_display(); ?> ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ オブジェクト、インスタンス、プロパティ、メソッドなどの基本概念については、以前よりもだいぶ感覚的に理解できるようになりました。あと、コンストラクタ、デストラクタ、継承、抽象クラスなども実際にプログラムを作って動かしてみて、基本的な概念は理解できたのですが、どのようなプログラムにどう使えば便利になるのかは、いまいち分かっていません。 まあ、今はそんな感じでも、そのうち普通に使う日がやって来るのかもしれません。プログラミングに限らず、今までもそうやって事が進んでましたから…。 PHP関連記事(リンク一覧): さくらレンタルサーバーのアクセス履歴をPHPで表示 / PHPで画像のアップロード(さくらレンタルサーバーのPHPでImageMagick) / PHP REVERSI(オセロもどき)の続き / PHP REVERSI(リバーシ) - オセロもどきゲームの公開 / PHP版-簡易アクセスブロック(IPアドレス、ホスト名、OS、ブラウザ名で制御) / ...(記事連続表示)

再々検査で尿酸値が基準値に名前: 小川 邦久 リンク: http://kunisan.jp/ 日付: 2010年3月15日  昨年9月の健康診断(血液検査)で高コレステロール血症+高尿酸血症という結果が出て以来、体質改善のためダイエットを続けていましたが、ようやく先週行った再々検査で高尿酸血症からは解放されました。LDL-コレステロール値はまだ基準値外ですが、医師より「±10%は誤差の範囲内。前回より下がってはいるので、このまま体調を維持していれば大丈夫でしょう」と言われました。

今までの履歴をまとめるとこんな感じです。半年で体重を8kg以上落としました。薬は使ってません。 血液採取日: 2009/9/14 体重: 74.6kg 総コレステロール: 244mg/dl(基準値150~219) LDL-コレステロール: 167mg/dl(基準値70~139) 尿酸: 7.3mg/dl(基準値7.0以下) 血液採取日: 2009/11/13 体重: 71.2kg 総コレステロール: 218mg/dl(基準値150~219) LDL-コレステロール: 153mg/dl(基準値70~139) 尿酸: 7.5mg/dl(基準値7.0以下) 血液採取日: 2010/3/8 体重: 66.2kg 総コレステロール: 221mg/dl(基準値150~219) LDL-コレステロール: 140mg/dl(基準値70~139) 尿酸: 6.2mg/dl(基準値7.0以下) 数値については改善傾向が見られますが、私自身ちょっと油断すると、体重、中性脂肪、コレステロール、尿酸値などがすぐに変わる体質のようなので、引き続き注意が必要ではあります。いずれも増やすのは簡単ですが、減らすのが大変ということを身にしみて感じました。 まあ、このように数値をコントロールしつつ未然に病気を防げるのであれば、やらないよりはやった方がいいということでしょう。 体調管理と健康(リンク一覧): 直腸肛門周囲膿瘍(痔瘻)の根治手術で入院 / 老眼鏡を購入 / 直腸肛門周囲膿瘍再発で入院&手術 / 2024年人間ドックの結果(肝のう胞とALT基準値超え) / 初の新型コロナウイルス感染(ちょっと前のお話) / ...(記事連続表示)

ホルモン焼肉 縁(エン) 石神井公園店名前: 小川 邦久 リンク: http://kunisan.jp/ 日付: 2010年3月14日   今日はわが家3人と義母の計4人で、「ホルモン焼肉 縁(エン)石神井公園店」に行ってきました。「縁」は東京都内に10店舗あるチェーン店で、手頃な価格でホルモン・焼肉の味を楽しめます。石神井公園駅の南口から歩いて2分、うちからは歩いて1分とかなり近いです。 今日はわが家3人と義母の計4人で、「ホルモン焼肉 縁(エン)石神井公園店」に行ってきました。「縁」は東京都内に10店舗あるチェーン店で、手頃な価格でホルモン・焼肉の味を楽しめます。石神井公園駅の南口から歩いて2分、うちからは歩いて1分とかなり近いです。石神井公園界隈で焼肉店と言えば、真っ先に「東京飯店」が上がりますが、ここは味が確かなものの、少々値が張ることと、石神井公園駅からは歩いて行ける距離ではないこともあって、うちからはあまり気軽に行けるところではありません。「縁」が近所に出来たおかげで、わが家でも「今晩は外で焼肉を食べようか」と気軽に言うことができるようになりました。 今日はつぼカルビ、上カルビ、ホルモン9点盛り、キムチ盛り、にんにくホイルを注文し、お腹がいっぱいになったところで、皆でアイスを食べました。大人はビールを飲んで、会計は4人合せて1万円程度でした。  [ つぼカルビを焼いている所: 正式には長い肉をそのまま焼いて後からハサミで切るようです ]  [ ホルモン9点盛り: 上ホルモン、ハチノス、ハツモト、コブクロ、軟骨、豚トロなど ]  [ にんにくホイル: 明日は予定が無いので沢山食べました ]  [ 炭アイス: 整腸作用があるらしいのですが、味は見た目と違って結構普通です ] 石神井周辺情報(リンク一覧): 来世は、きっとイタリア人 / スターバックスコーヒー エミオ石神井公園店 / 石神井とらの特製つけ麺(石神井公園) / うなぎ乃助 石神井公園店 / や台ずし 石神井公園町 / ...(記事連続表示)

コメント:ホルモン焼肉 縁(エン) 石神井公園店 名前: 小川 邦久 リンク: http://kunisan.jp/ 日付: 2013年2月10日  「縁」は石神井公園南口ライオンズマンションの地下に引っ越しています。

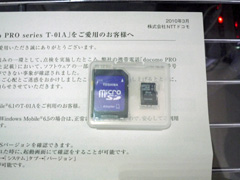

T-01Aユーザー全員にmicroSDHCカード8GB名前: 小川 邦久 リンク: http://kunisan.jp/ 日付: 2010年3月13日   本日、NTT docomoからmicroSDHCカード(8GB)が送られてきました。数日前から価格.comや2ちゃんねるの情報で、「T-01Aユーザー全員に送られる」ということを目にしていたので驚くようなことはありませんでしたが、それにしてもメーカーとしては結構な出費になったと思います。単純にT-01Aの売上台数にmicroSDHCカード(8GB)の価格を掛け算しても、合計数千万円のレベルになります。 本日、NTT docomoからmicroSDHCカード(8GB)が送られてきました。数日前から価格.comや2ちゃんねるの情報で、「T-01Aユーザー全員に送られる」ということを目にしていたので驚くようなことはありませんでしたが、それにしてもメーカーとしては結構な出費になったと思います。単純にT-01Aの売上台数にmicroSDHCカード(8GB)の価格を掛け算しても、合計数千万円のレベルになります。そもそもの問題は、「OS のバージョンが Windows Mobile 6.1 で、かつPIN1コード が有効となっている場合、緊急通報用電話番号110、118、119への接続ができない」という不具合が発見されたことにあります。私のT-01Aは6.5にアップデートしている上、PIN1コードを有効にしていなかったので実害はゼロでした。しかし、緊急電話をかけられない可能性が少しでもあると、何か事故があったときなど、人の命に関わる可能性もあります。このあたりまで考慮しての「お詫び」ということだと思いますが、まあ、ここまでやってくれればユーザーにも十分に誠意が伝わるのではないかと思います。 思えば昨年7月にT-01Aを購入してから、色々とトラブルが続きました。 まず、付属のmicroSDHCカードのデータが突然消えてしまう現象が何回も起きました。この時にはパソコンのカードリーダーでもデータの読み書きチェックをしたところ、こちらでもデータ消失が確認できて、結局東芝に新しいカードを送ってもらいました。 12月にWinodws Mobile 6.5にアップデートした直後には、電話などの音声が全く聞こえなくなりました。これは「たまたま」のタイミングでハードウェアが故障したということでしたが、この時にはかなり焦りました(その後、近所のドコモショップでT-01A本体交換)。 購入当初から現在まで、時折フリーズしてしまうことはあるものの、アップデートの度にその頻度は減って、便利に使い続けてはいます。 Windows Mobileに関してはSkypeの撤退や、Windows Phone 7との非互換の話など、あまりいい話を聞きません。売上・話題ともiPhoneがダントツで、次世代機もAndroidにすっかり話題をさらわれています。 ただ、私の中ではT-01Aは便利で使いやすく(特にSpb Mobile Shellを入れて以降)、現在使用しているアプリケーションにも十分満足しています。「2年契約」の縛りはあと1年4ヶ月ありますが、間違いなくこの期間は使い続けますし、多分その後もしばらく機種変更しないのではないかと思います。 何よりも今後は大きなトラブルがなく、長期間安定してそれなりの機能が使えれば、私としてはそれで満足ではあります。何年後か分かりませんが、次機種については同じようなサイズで「PC用Windows」がそのまま乗っかったもの(StarterでもOK)を期待したりしてます。 Windows Mobile関連記事(リンク一覧): 2度目の30kmラン / 携帯電話回想録 / T-01Aユーザー全員にmicroSDHCカード8GB / Avidemuxの使い方/T-01A用に動画ファイル形式変換 / T-01Aで『モバイルパワフルプロ野球MEGA for Windows phone』 / ...(記事連続表示)

コメント:T-01Aユーザー全員にmicroSDHCカード8GB 名前: ゆあ 日付: 2010年4月1日  1ヶ月ほど前からKDDIよりE30HTをレンタルしています。T-01のほうが液晶が大きく使いやすいですが、今社内で「携帯電話でも内線番号のようにかけられるシステム」の採用を検討しており、実現すればウチの会社にとって初「Docomo以外の携帯を正式採用」となりそうです。 ただデメリットとしては、E30HTはCDMAのみ対応で、GSM対応地域であるウチの本社では使えないのが最大の欠点です。先日KDDIより新スマートフォンのプレス発表がありましたが、やはりCDMAのみ・・・。しばらく試行錯誤が続きそうです。 コメント:T-01Aユーザー全員にmicroSDHCカード8GB 名前: 小川 邦久 リンク: http://kunisan.jp/ 日付: 2010年4月1日  内線の新システムは面白そうですね。ただ、本社で使えないのはかなり痛いかも知れません。

ところで、Windows Mobileは6.5で終了、次世代のWindows Phone 7とは基本的に互換性がないので、Adobe、Skypeなど、大手アプリケーションメーカーがWindows Mobileのサポートを終了したりしてます。2年程度先まで使う分にはいいと思いますが、その先まで業務用として使うのは、少々不安がある気がしますね…。 コメント:T-01Aユーザー全員にmicroSDHCカード8GB 名前: kamakura 日付: 2025年2月7日  こんにちは。 https://kunisan.jp/kuni/guest_sign.cgi?MES=20100313170851&PAG=541&HEN=T-01A%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E5%85%A8%E5%93%A1%E3%81%ABmicroSDHC%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%898GB この記事を拝見いたしました。 このMicroSDですが、今でもお持ちだったりされますか? もしお持ちなら中身を何処かにアップロードしていただくことは可能でしょうか? 15年前の記事に今更という感じですが、何卒ご検討の程よろしくお願いします…! コメント:T-01Aユーザー全員にmicroSDHCカード8GB 名前: 小川 邦久 リンク: https://kunisan.jp 日付: 2025年2月9日  >kamakuraさん

ちょっと探したのですが、さすがに当時のmicroSDはありませんでした。

カリフォルニアバーガー(Big America CALIFORNIA BURGER)名前: 小川 邦久 リンク: http://kunisan.jp/ 日付: 2010年3月12日   マクドナルドのBig Americaシリーズ第4段(最終回)「カリフォルニアバーガー」が今日発売ということで、早速食べてみました。 マクドナルドのBig Americaシリーズ第4段(最終回)「カリフォルニアバーガー」が今日発売ということで、早速食べてみました。結論から言いますと、普通に美味しかったです。カリフォルニアバーガーの一番の売りは、「カルフォルニア産赤ワインを使用した特性ソース」ということです。言われれば「ちょっと深みのある味かも」と感じなくもないですが、何も言われなければ「辛くないサルサソース」のような印象です(トマトが挟んであるのでそう感じるのかもしれません)。 ベーコン、トマト、レタス、モントレージャックチーズの組み合わせは、ニューヨークバーガーと変わらず、粉チーズをトッピングしたバンズもハワイアンバーガーと同じです。言ってみればソース以外は目新しいものは無く、「今までのBig Americaシリーズをちょっとまとめてみました」的なバーガーだと思います。 これでBig Americaシリーズは最終回ですが、企画としては結構面白いと思います(私の中ではテキサスバーガーが一番でした)。今度は「韓国バーガー」「イタリアバーガー」「ペルーバーガー」など、国別シリーズをやってくれれば、なんてことを思っています。 マクドナルド関連記事(リンク一覧): ドイツのマクドナルド(7年ぶり) / ギガビッグマック / トリプルチーズバーガー / 1年ぶりのマクドナルドでカマンベールてりたま / ハワイアン バーベキューポーク / ...(記事連続表示)

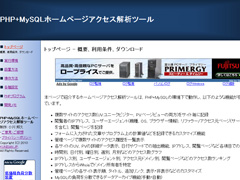

『PHP+MySQLホームページアクセス解析ツール』の公開名前: 小川 邦久 リンク: http://kunisan.jp/ 日付: 2010年3月10日   先月上旬から約1ヶ月間作り込んでいたホームページアクセス解析ツールですが、本日ようやく公開までこぎつけました。下記ページでPHPプログラムのダウンロードができる他、設置方法、操作方法、設定方法などの説明もあります。 先月上旬から約1ヶ月間作り込んでいたホームページアクセス解析ツールですが、本日ようやく公開までこぎつけました。下記ページでPHPプログラムのダウンロードができる他、設置方法、操作方法、設定方法などの説明もあります。PHP+MySQLホームページアクセス解析ツール http://kunisan.jp/access_analysis/ 今のところ、XAMPPとWebARENA SuiteXで動作確認していますが、恐らくPHP+MySQLが使える環境であれば、「全く動かない」ということは無いと思っています。 おまけとして、メインプログラムの一部と開発メモも公開しています。このあたりが私の中での「目一杯のPHPスキル」と思っていただいて結構です。 Web管理関連記事(リンク一覧): さくらのレンタルサーバ 新サーバーへの移行 / SPF、DKIM、DMARCの設定とネームサーバー(DNS)設定のトラブル / さくらレンタルサーバーのアクセス履歴をPHPで表示 / PHPで画像のアップロード(さくらレンタルサーバーのPHPでImageMagick) / KUNISAN.JPサイトのメンテナンス(2018) / ...(記事連続表示)

PHP+Twitter APIでホームページに自分のつぶやきを表示名前: 小川 邦久 リンク: http://kunisan.jp/ 日付: 2010年3月9日  先日、本ページに「管理者のつぶやき」というページを追加しました(画面左のメニューにあります)。内容は私がTwitter(ツイッター)に書き込んだものを、そのまま転載しているだけですが、Twitter APIのサービスを利用すると誰でも簡単にこのようなページが作れます。 PHPプログラムを書いておくので、もし「使ってみたい」という方がいましたら、プログラム最上部の"kunisan_jp"をご自分のユーザー名に変更して、ご自由にお使いください。 ■■ Twitterのつぶやきをホームページ上に表示 ■■■ <?php //Twitter APIに接続 $contents = file_get_contents('http://search.twitter.com/search.atom?q=from:kunisan_jp&rpp=30'); //XMLをオブジェクトに変換 $xml = simplexml_load_string($contents); for ($i = 0; $i < 30; $i++ ) { //書き込み人の取得 $author_name = $xml->entry[$i]->author->name; //書き込み人のユーザー名取得 $author_id = mb_split('\(',$author_name); $id = mb_ereg_replace(' ','',$author_id[0]); //本文の取得 $bunsho = $xml->entry[$i]->title; $bunsho = mb_convert_encoding($bunsho,"SJIS","UTF-8"); //書き込み日の取得 $pdate = $xml->entry[$i]->published; $pdate = date('Y/m/d H:i:s',strtotime($pdate)); //書き込みの表示 print '<b>'.$id.'</b>: '.$bunsho.' ('.$pdate.')<br>'; } ?> ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ Twitter APIの利用は誰でもできますが、「1時間あたり150リクエストまで」という制限があります。これを超える利用が見込まれる場合には、下記ページ(英語)から申請を行い承認されれば、「1時間あたり20000リクエストまで」と制限が大幅に緩和されます。 http://twitter.com/help/request_whitelisting →「Twitter API + PHP + MySQLの連携」の記事 PHP関連記事(リンク一覧): さくらレンタルサーバーのアクセス履歴をPHPで表示 / PHPで画像のアップロード(さくらレンタルサーバーのPHPでImageMagick) / PHP REVERSI(オセロもどき)の続き / PHP REVERSI(リバーシ) - オセロもどきゲームの公開 / PHP版-簡易アクセスブロック(IPアドレス、ホスト名、OS、ブラウザ名で制御) / ...(記事連続表示)

コメント:PHP+Twitter APIでホームページに自分のつぶやきを表示 名前: 小川 邦久 リンク: http://kunisan.jp/ 日付: 2013年6月23日  2013年6月12日以降、Twitter API 1.0が使用できなくなったことにより、上記のプログラムも動作しなくなりました。

PHP+MySQLアクセス解析プログラムのその後名前: 小川 邦久 リンク: http://kunisan.jp/ 日付: 2010年3月5日   設置から3週間ほど経過したアクセス解析プログラムですが、ようやくここに来て、MySQLの動作が落ち着くようになりました。 設置から3週間ほど経過したアクセス解析プログラムですが、ようやくここに来て、MySQLの動作が落ち着くようになりました。当初はテーブル1つで全サイトのアクセスデータを取っていましたが、さすがにこれではサイズが大きすぎて、Webサーバーとして稼働しているネットブックが高負荷になってしまいました。 そのため、サイト毎にテーブルを分割する方式を取りました。しかしこれでも一日数万アクセスのあるブログパーツの影響で、改良から10日ほどでCPU使用率が100%に達する現象が頻繁に出るようになりました(平均で30%強)。その後、ブログパーツをアクセス解析の対象から外してみたところ、CPU使用率が平均10%に見たない数字になりました。 ここまでで大分落ち着いてはきたのですが、やはりデータが貯まってくると、「問い合わせ」の際の負荷が大きくなる現象は解消できていません。特にページアクセスの度に行われるデータ追加処理にも、事前に「問い合わせ」の処理が不可欠なので、時間が経ってデータが貯まれば貯まるほどCPUが高負荷になるという状況がそのまま続いていました。 そのため、サイト毎に分割したテーブルを、さらに「アクティブデータ」と、「アーカイブデータ」に分割しました。「アクティブデータ」はページアクセス時などデータの読み書きに頻繁に使用されるデータ、「アーカイブデータ」は分析・参照用などサイト管理者(つまり私)のみが使うデータです。 「アクティブデータ」は24時間に1回、自動的に1週間以上前に追加されたデータを「アーカイブデータ」に移動する処理を行っています。これにより、データの読み書きに使うテーブルの大きさを制限できるため、ネットブックの負荷がある一定のレベルを超えることがなくなりました。 なお、データを分析する際には、MySQLの「UNION ALL」コマンドで「アクティブデータ」「アーカイブデータ」を縦に連結してまとめるようにしています。 表には出てこないアクセス解析プログラムを、ここまで詳細に語るのも何なのですが、近い将来プログラムをセットで公開する予定です。使う人がいるかどうかはわかりませんが、PHP+MySQLが使える環境であれば、どこでも動くような形に改良しておこうと思います。 Web管理関連記事(リンク一覧): さくらのレンタルサーバ 新サーバーへの移行 / SPF、DKIM、DMARCの設定とネームサーバー(DNS)設定のトラブル / さくらレンタルサーバーのアクセス履歴をPHPで表示 / PHPで画像のアップロード(さくらレンタルサーバーのPHPでImageMagick) / KUNISAN.JPサイトのメンテナンス(2018) / ...(記事連続表示)

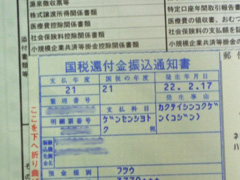

国税還付金振込通知書(e-Taxその後)名前: 小川 邦久 リンク: http://kunisan.jp/ 日付: 2010年3月5日   e-Taxでの確定申告(青色申告)が完了したのが、先月17日。そして昨日、税務署より「国税還付金振込通知書」が届きました。手続日が3月3日となっており、e-Tax完了からちょうど2週間で還付金が振り込まれた形になっています。 e-Taxでの確定申告(青色申告)が完了したのが、先月17日。そして昨日、税務署より「国税還付金振込通知書」が届きました。手続日が3月3日となっており、e-Tax完了からちょうど2週間で還付金が振り込まれた形になっています。以前は還付金を得るのに、申告から1ヶ月以上かかっていましたが、e-Taxはこの点では大変便利になったと思います。ただ、青色申告で還付金を得られるのは恐らく今回だけで、今後は納税が続くものと思われます。というより、納税が続くくらい収支が長年安定していると嬉しいものなのですが、この先どうなるかは誰にもわかりませんね…。 個人事業開業関連記事(リンク一覧): 2度目の30kmラン / 2016年(平成28年)確定申告準備完了 - マイナンバーカード/個人事業終了/ふるさと納税 / やよいの青色申告14 / e-Taxソフトで平成23年分(2011年分)の確定申告を完了 / やよいの青色申告+e-Taxソフトでの確定申告まとめ / ...(記事連続表示)

※該当の記事タイトル一覧はリンク一覧から参照できます。

■ ホームへ

|