|

|

※該当の記事タイトル一覧はリンク一覧から参照できます。

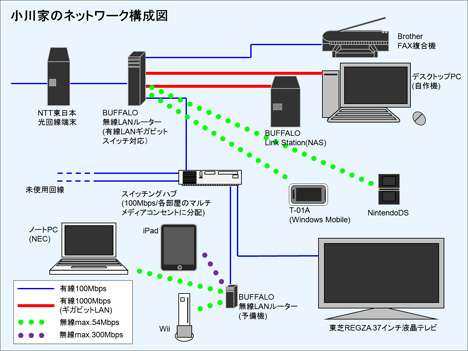

iPad用に無線LANルーターを新調名前: 小川 邦久 リンク: http://kunisan.jp/ 日付: 2010年7月25日   iPad用に無線LANルーターを新調しました。購入したのはBUFFALOのAir Station WHR-G301N iPad用に無線LANルーターを新調しました。購入したのはBUFFALOのAir Station WHR-G301N我が家は無線LANルーターが2台あります。メインのルーターは光回線の端末のそばに置いてあるのですが、マンションの北端の部屋にあるせいで、南側のリビングルームの窓際にあるソファーまで電波が届きません。 昨年、ポータブル無線LANルーターを購入して、ソファーの陰に隠れるようなところに置いて使うようになりました。しばらく問題無く使っていたのですが、iPadとの相性がイマイチで、YouTubeを視聴している時など、よく回線が切断されてしまいました。 そこで購入したのが、Air Station WHR-G301Nです。名前からも察せられる通り、11n対応なので、iPadの能力を十分に引き出すことができます。もちろん、回線が切断されることもなくなり、YouTubeの視聴もストレスなくできるようになりました。また、同じ無線を使う妻のPCやWiiも、若干調子が良くなった気がします。  サイズも小さくソファーの陰にちゃんと収まり、有線LANx4ポート、AOSS、節電機能などもあるのですが、サブの無線LANルーターとして使っているので、機能を活かしきってはいないです。 WindowsPC関連記事(リンク一覧): HandBrake - 動画ファイル一括変換ソフト / EWiN ブルートゥース+2.4G USB無線両対応タッチパッド搭載折りたたみキーボード / 【2025新登場】ProtoArc Bluetooth 折りたたみ式キーボード XK01 / ブラザー(Brother)複合機 MFC-J4950DN / 息子のPCを新調 - GIGABYTE ゲーミングノート GAMING A16 CMHI2JP894SH / ...(記事連続表示) 関連カテゴリー: WindowsPC関連記事, iPad関連記事

コメント:iPad用に無線LANルーターを新調 名前: 小川 邦久 リンク: http://kunisan.jp/ 日付: 2010年7月26日  その後、ブリッジモードにして稼働しています。iPadからメディアサーバーへの接続など、スムーズに行くようになりました。

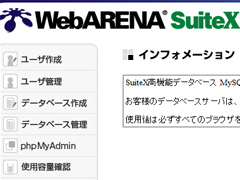

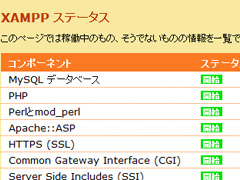

ネットブックWebサーバー終了とWebARENA SuiteX高機能データベース利用名前: 小川 邦久 リンク: http://kunisan.jp/ 日付: 2010年6月26日   今年の2月、ネットブック(FRONTIER FRNU305)にXAMPPを入れて、Webサーバーとして稼働させていました。主にKUNISAN.JPサイトのアクセス解析用として使っていて、24時間電源を入れっぱなしだったのですが、5月までは大きなトラブルも無く、順調に動き続けていました。 今年の2月、ネットブック(FRONTIER FRNU305)にXAMPPを入れて、Webサーバーとして稼働させていました。主にKUNISAN.JPサイトのアクセス解析用として使っていて、24時間電源を入れっぱなしだったのですが、5月までは大きなトラブルも無く、順調に動き続けていました。しかし、6月になってから、Apacheが突然停止してしまったり、Windowsが勝手に再起動したりするなどの現象が出るようになりました。特に昼間の室温の高い時にだけトラブルが発生するため、恐らく暑さが原因であったものと思われます。7月~8月のもっと暑い時期になると、さらにトラブルの確率が上がることが予想されました。かと言って、クーラーを24時間付けっぱなしにすると、電気代だけで月7,000円以上の出費になってしまいます。 そのため、自宅でのネットブックWebサーバーの運用は「これ以上続けられない」と判断し、代わりにWebARENA SuiteXの「高機能データベース(DB)」を利用してみることにしました。月額2,100円(税込)ですが、自宅Webサーバー+クーラーの電気代のことを考えると、それほど高いとも思いませんでした。 「高機能DB」は申し込み直後から利用可能になりました。早速ネットブックのデータベースから一部データをエクスポートし、高機能DBにインポートします。日本語データの文字化けが発生しましたが、その他の部分は問題ありませんでした。アクセス解析用のプログラムについては、DB接続パラメーターの変更とエンコードの設定変更(SJIS→UTF-8)で普通に動いてくれました。さらに、動作速度もネットブックに比べて3~5倍程度速いようです(正確には測定していませんが)。 そして本日、データの完全移行作業と文字化け修正、それと各ホームページのアクセス解析用コードの変更作業を行い、無事切り替え作業が終了しました。ネットブックの電源を落とし、ルーターの設定で80番ポートも閉じて、自宅Webサーバー稼動前の状態に戻りました。 それにしても、自宅サーバーの安定稼働は本当に難しいものです。温度管理、停電対策、セキュリティ設定、OSアップデート、トラブルシューティングなど、時折手をかける必要が出てくるものがあります。うちでは、ネットブックを利用した簡易的なものでしたが、24時間稼働にあたっては「何もしなくていい」という状態に持って行くことができませんでした。 そういった経緯で、私としての落ち着きどころは、「手のかからない有料サービス」ということになりました。 WindowsPC関連記事(リンク一覧): HandBrake - 動画ファイル一括変換ソフト / EWiN ブルートゥース+2.4G USB無線両対応タッチパッド搭載折りたたみキーボード / 【2025新登場】ProtoArc Bluetooth 折りたたみ式キーボード XK01 / ブラザー(Brother)複合機 MFC-J4950DN / 息子のPCを新調 - GIGABYTE ゲーミングノート GAMING A16 CMHI2JP894SH / ...(記事連続表示) 関連カテゴリー: Web管理関連記事, WindowsPC関連記事

コメント:ネットブックWebサーバー終了とWebARENA SuiteX高機能データベース利用 名前: 湯浅 大介 日付: 2010年6月28日  ご無沙汰しております。 DB入れ替えお疲れ様でした。自宅でのサーバー運用はやっぱり難しいみたいですね。気になることを1つ減らせたことを考えると¥2,100は安いかも知れないですね。 関係ないですが、ついにウチの会社もWindows7への入れ替えをすことになりました。今年度中に全てのPCを切り替える予定で、忙しくなるんだろーなー・・・ コメント:ネットブックWebサーバー終了とWebARENA SuiteX高機能データベース利用 名前: 小川 邦久 リンク: http://kunisan.jp/ 日付: 2010年6月28日  ネットブックの簡易サーバーとは言え、時間の面でもコストの面(ネットブック本体価格やクーラー電気代なども含めて)でも、ホスティングサーバーのサービスの方が「楽」という結論に達しました。

Windows 7はXPやVistaに比べて便利にできてますが、総入れ替えとは大変ですね…。私はSE職から足を洗ったので、現在そういった作業は他人にお任せしてます。自宅の趣味(というか週末の個人事業?)としては色々とやってますけど。

ファンレスグラフィックボード用に冷却ファンを購入名前: 小川 邦久 リンク: http://kunisan.jp/ 日付: 2010年6月19日   一昨年秋にGIGABYTE製のファンレスグラフィックボード「GV-NX96T512HP(GeForce9600GT搭載)」を購入して、以来安定動作を続けてきましたが、ファンレスなだけに、夏の暑い日などはデフォルトでも70℃を超えることがありました。ただ、今までにグラフィックボードの熱で暴走するようなことはありませんでした。 一昨年秋にGIGABYTE製のファンレスグラフィックボード「GV-NX96T512HP(GeForce9600GT搭載)」を購入して、以来安定動作を続けてきましたが、ファンレスなだけに、夏の暑い日などはデフォルトでも70℃を超えることがありました。ただ、今までにグラフィックボードの熱で暴走するようなことはありませんでした。しかしつい先日、この時期の暑さと湿気でATX電源が故障してしまい、「故障は突然やってくるものだ」ということを強く認識しました。今後のトラブルを避けるためにも、PC内部のパーツにとって最適な環境を構築することが大事だと思い、優先的にグラフィックボードの恒常的な温度の高さを抑えようと思いました。 せっかくのファンレスグラフィックボードだったのですが、「アイネックス VGA & システムクーラー RSF-03 ファンの回転数を「LO」「HI」のスイッチで切り替えられますが、「LO」でも十分冷却効果がありました。ファンなしではデフォルトで70℃ほどだったものが、ファンを付けたら42℃前後まで下がりました。Media Centerでテレビを視聴する際も、ファンなしでは80℃近くまで上がったものが、ファンを付けた状態だと45℃以下まで抑えられるようになりました。ファンの音も「LO」の状態ならそれほど気にならないです。 これで真夏の暑い時期も、安心してPCが使えそうです。念には念をで、エアコンのクーラーもガンガン使ってみますか…。 WindowsPC関連記事(リンク一覧): HandBrake - 動画ファイル一括変換ソフト / EWiN ブルートゥース+2.4G USB無線両対応タッチパッド搭載折りたたみキーボード / 【2025新登場】ProtoArc Bluetooth 折りたたみ式キーボード XK01 / ブラザー(Brother)複合機 MFC-J4950DN / 息子のPCを新調 - GIGABYTE ゲーミングノート GAMING A16 CMHI2JP894SH / ...(記事連続表示)

ATX電源の故障でKRPW-V500W(玄人志向)を購入名前: 小川 邦久 リンク: http://kunisan.jp/ 日付: 2010年6月16日   先ほど、会社から帰ってPCを見ると、マルチカードリーダーの緑色のパワーランプが不規則に点滅していました。普段はスリープ状態でも点灯しっぱなしなので、「何かおかしいな」と思いつつ電源ボタンを押してみたのですが、うんともすんとも言いません。瞬間に「故障だ」と確信しました。 先ほど、会社から帰ってPCを見ると、マルチカードリーダーの緑色のパワーランプが不規則に点滅していました。普段はスリープ状態でも点灯しっぱなしなので、「何かおかしいな」と思いつつ電源ボタンを押してみたのですが、うんともすんとも言いません。瞬間に「故障だ」と確信しました。マルチカードリーダーのランプが不規則に点滅していたことを考えると、恐らくATX電源が故障したのではないかと推測しました。マルチカードリーダーの電源はマザーボードを介さず、ATX電源のケーブルから直接引っ張っています。もしマザーボードの方の故障だとすると、マルチカードリーダーのランプには異常が出ないはずです。 早速PC側面の蓋を開けて、ATX電源を取り出しました。このATX電源を購入したのは確か4年前で、それから分解掃除をしたことがありませんでした。マザーボードやファン周りは数カ月に一度の間隔で掃除しますが、ATX電源については目に見えるところだけホコリを拭き取る程度でした。 ドライバーを用意して、ATX電源を分解してみます。すると、ものすごいホコリの量でした。部品と部品の間に沢山のホコリが詰まっています。ミニ掃除機と布巾を駆使して、見えるホコリを全て取り、それから組み直しましてみましたが、残念ながらPCは全く動いてくれませんでした。恐らくホコリに加えて高温多湿の状態で、ATX電源の中でショートしてしまったのでしょう。一度ショートしたら、復旧は不可能です。 アマゾンなどの通販でATX電源を購入しなおすことを考えたのですが、「少しでも早く復旧を」と思ったこともあり、晩御飯を食べた後、池袋のヤマダ電気に向かいました。夜10時までオープンしているので、こういう時には本当に役立ちます。 そこで購入したのが玄人志向の「KRPW-V500W 家に帰り、早速ATX電源を取り替えました。すると、正常にPCが起動しました。「やれやれ」と思ったのもつかの間、今度はCPUの温度がいつもより10℃近く上がっています。「おかしいな」と思ったら、KRPW-V500Wのファンの向きが今までと逆になっていることがわかりました。今まではPC内部から吸気して、PC外部に排気する形でしたが、KRPW-V500WはPC外部から吸気して、PC内部に排気する仕組みになっていました。このままでは他のファンとの絡みもあって、中の空気の流れが滞ってしまいます。 そのため、買ったばかりのKRPW-V500Wを分解して、ファンを表裏逆に取り付けてみました。その後、PCを起動すると、CPUの温度がいつもと同じ位に落ち着きました。 KRPW-V500Wの使用感は…、今のところまだよく分かりません。「静音ファン搭載」とのことですが、今まで使っていたATX電源も静音ファンが搭載されていたので、音に関しては違いを感じることができません。ただ、パッケージにあった「4倍長持ち」という謳い文句の通り、長く持ってくれればそれだけで十分です。もちろん、今後はPCの掃除に合せて、ATX電源の分解掃除もするようにします。 WindowsPC関連記事(リンク一覧): HandBrake - 動画ファイル一括変換ソフト / EWiN ブルートゥース+2.4G USB無線両対応タッチパッド搭載折りたたみキーボード / 【2025新登場】ProtoArc Bluetooth 折りたたみ式キーボード XK01 / ブラザー(Brother)複合機 MFC-J4950DN / 息子のPCを新調 - GIGABYTE ゲーミングノート GAMING A16 CMHI2JP894SH / ...(記事連続表示)

GV-MC7/RCKIT - Windows Media Center用リモコン名前: 小川 邦久 リンク: http://kunisan.jp/ 日付: 2010年5月30日   先日購入したTVチューナー「GV-MC7/VZ 先日購入したTVチューナー「GV-MC7/VZそこでWindows Media Center用リモコン「GV-MC7/RCKIT リモコンに付属の単四乾電池を入れて、受光ユニットをパソコンのUSBポートに接続します。CD-ROMをセットする必要がなく、そのまま自動的にドライバーがインストールされます。 リモコン上部のWindows Media Centerロゴのボタンを押すと、Windows Media Centerが起動します。テレビを選択して、チャンネルや放送波を切り替えたり、ミュージック、ビデオなどのファイルも操作したりしてみました。やはりマウスやキーボードよりもスムーズに操作できます。ボタン配置もシンプルで分かりやすいです。 リモコン右上にある電源ボタンを押すと、通常はスリープ状態に移行します。しかし、うちのパソコンは電源ボタンで休止状態に移行する設定になっていたため、電源ボタンを押したら画面が消えて、そのままリモコンが効かなくなってしまいました。そのため、パソコン本体の電源を入れて復帰させて、「コントロールパネル」→「電源オプション」→「電源ボタンの動作を選択する」から、ボタンを押したときの動作を「スリープ状態」に変更しておきました。 今度はリモコンでのスリープ移行・復帰の動作もうまくいきましたが、スリープ復帰時にWindowsがパスワードを求める設定になっているため、遠くから操作する場合に、わざわざ立ち上がってキーボードでパスワードを入力しなければなりません。「まあ、よその人がPCを勝手に触る可能性は少ないだろう。大体、中身のHDDを盗まれたらパスワードなんか意味ないし」ということで、「コントロールパネル」→「電源オプション」→「スリープ解除時のパスワード保護」から、スリープ解除時にパスワードを必要としない設定に変更しておきました。 これでかなり操作性が良くなりました。PCのファンの音が少々うるさい以外は、「テレビに比べてもあまり遜色がなくなった」と言っても過言ではありません。リモコンの感度も良好で、5畳半の部屋の端から端まで、十分に赤外線が届きます。 少し難があるとすれば、リモコンに「Windows Media Centerを閉じる」ボタンが無いことです。閉じるにはWindows Media Centerのメニューから「タスク」→「シャットダウン」→「終了」という手順を踏まないといけません。ただし、終了する時には何らかのアプリケーションを利用するなど、マウスを使うことが多いと思うので、その際にはマウスで「閉じる」操作をすればいいだけなのかも知れません。 リモコンのおかげでWinodws Media Centerがかなり便利になりました。これでWindows Media Playerの方は、ほとんど使わなくなりそうです。 WindowsPC関連記事(リンク一覧): HandBrake - 動画ファイル一括変換ソフト / EWiN ブルートゥース+2.4G USB無線両対応タッチパッド搭載折りたたみキーボード / 【2025新登場】ProtoArc Bluetooth 折りたたみ式キーボード XK01 / ブラザー(Brother)複合機 MFC-J4950DN / 息子のPCを新調 - GIGABYTE ゲーミングノート GAMING A16 CMHI2JP894SH / ...(記事連続表示)

GV-MC7/VZ(アイ・オー・データ) - TVキャプチャ/チューナー名前: 小川 邦久 リンク: http://kunisan.jp/ 日付: 2010年5月23日   昨年夏にGV-MVP/VS(地上・BS・110度CSデジタル対応チューナーボード)を購入したのですが、OSをWindows 7(64bit)に変更してから、動作が非常に不安定になってしまいました。フリーズが多発する他、起動しても信号を受信できなかったり、変なエラーが発生したり、色々な問題が出てしまいました。その後、何回もソフトウェアをアップデートしつつ、PCI Express x1スロットの位置を変更するなどして、何とか正常に動作するようになりました。 昨年夏にGV-MVP/VS(地上・BS・110度CSデジタル対応チューナーボード)を購入したのですが、OSをWindows 7(64bit)に変更してから、動作が非常に不安定になってしまいました。フリーズが多発する他、起動しても信号を受信できなかったり、変なエラーが発生したり、色々な問題が出てしまいました。その後、何回もソフトウェアをアップデートしつつ、PCI Express x1スロットの位置を変更するなどして、何とか正常に動作するようになりました。しかし最近、グラフィックボードの温度が高くなる現象が出るようになってしまいました。私のPCのマザーボードにはPCI Expressx1スロットが計3つあるのですが、そのうちの1つはグラフィックボードのヒートシンクで塞がれており、もう1つもチューナーボードとの相性が悪く、しかたなく最後の1つであるグラフィックボードのヒートシンクに隣接するスロットに取り付けざるをえませんでした。しかし、グラフィックボードのヒートシンクの一部がチューナーボードに塞がれてしまったことから、正常に熱を逃がすことができなくなり、最近室温が高くなってきたこともあって、グラフィックボードが高温になる現象が出てしまいました。 私のPCはインターネットや画像編集やOffice系アプリケーションなどが正常に動くことが最優先で、テレビ視聴はその次です。テレビ視聴をすることでパソコンが故障するようなことは避けなければいけません。特にこれから暑くなってくると、グラフィックボードのさらなる高温化が心配されます。 そのため、GV-MVP/VSをマザーボードから外し、代わりにUSB接続のテレビチューナー「GV-MC7/VZ GV-MVP/VSからGV-MC7/VZに変更したことで、以下のようなところが改善されました。 ・ソフトウェアの起動:30秒~1分 → 数秒に短縮 ・チャンネルの切替:5~10秒 → 1~2秒に短縮 ・放送波の切替:10秒以上 → 3秒程度に短縮 ・EPGの起動:10秒以上 → 1~2秒に短縮 ・スクリーンショット:PrintScreen使用不可 → PrintScreen使用可能 (ただしテレビ画面自体はキャプチャー不可) ・グラフィックボードの温度(室温26℃でテレビを視聴した場合):70℃前後 → 65℃前後に低下 ※PCのスペック:OS Windows 7 Home Premium (64bit)、CPU Pentium Core 2 Quad Q6600(2.40GHz)、メモリ DDR2 800MHz 2048MBx2 + 1024MB x 2 (計6GB)、ビデオカード GIGABYTE GV-NX96T512HP(NVIDIA GeForce9600GT 512MB) マウスでの操作性はイマイチですが、キーボードのテンキーでチャンネルを指定したり、別売りのリモコンを利用したりすることも可能なので、慣れてくれば悪くないとは思います。何しろ、以前に比べてサクサクと操作できて、一つ一つの動作に安定感もあります。 Windows Media Centerのショートカットキー一覧: http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows7/Windows-Media-Center-keyboard-shortcuts これで安心して夏を迎えられそうです。 WindowsPC関連記事(リンク一覧): HandBrake - 動画ファイル一括変換ソフト / EWiN ブルートゥース+2.4G USB無線両対応タッチパッド搭載折りたたみキーボード / 【2025新登場】ProtoArc Bluetooth 折りたたみ式キーボード XK01 / ブラザー(Brother)複合機 MFC-J4950DN / 息子のPCを新調 - GIGABYTE ゲーミングノート GAMING A16 CMHI2JP894SH / ...(記事連続表示)

コメント:GV-MC7/VZ(アイ・オー・データ) - TVキャプチャ/チューナー 名前: 小川 邦久 リンク: http://kunisan.jp/ 日付: 2010年5月29日  夜中の3時半にパソコンが勝手に突然立ち上がって目を覚ましてしまいました。GV-MC7/VZをインストールすると、スリープを解除してWindows Media Centerのアップデートを開始する設定になってしまうようです。

他のホームページから、パソコンが勝手に立ち上がらない設定方法を引っ張ってきました。 1.(スタート)→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「システムツール」→「タスク スケジューラ」を選択 2.「タスクスケジューラ」→「タスク スケジューラ ライブラリ」→「Microsoft」→「Windows」→「Media Center」を選択 3.「mcupdate_Scheduled」を右クリックして、表示されたメニューから「プロパティ」をクリック 4.「トリガー」タブを選択し、トリガーを選択して「編集」をクリック、「タスクの開始」を「ログオン時」に設定し「OK」ボタンを押す 6.「条件」タブを選択し、「タスクを実効するためにスリープを解除する」のチェックを外す デフォルトでこの設定はちょっと勘弁してほしいですね…。

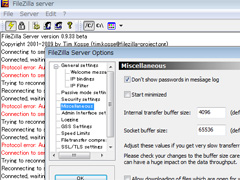

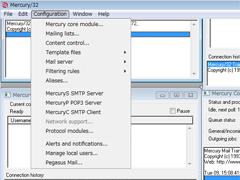

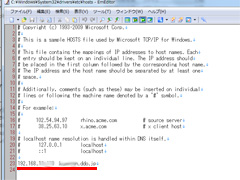

XAMPPをネットブック(Windows 7 Starter)に入れてWEBサーバーに名前: 小川 邦久 リンク: http://kunisan.jp/ 日付: 2010年2月9日   昨日XAMPPのインストールとHTTPのインターネット公開の手順を説明したばかりですが、その日のうちにMySQL(データベース)とFileZilla(FTPサーバー)とMercury(メールサーバー)の全てについて動作確認が取れてしまいました。それを踏まえた上で、わが家で放置状態だったネットブック(FRONTIER FRNU305/Windows 7 Starter)にXAMPPをインストールして、WEBサーバーとして活用することにもしました。せっかくなので、そのあたりの要点についてまとめておきたいと思います。私が将来思い返す時にも便利だと思いますので…。 昨日XAMPPのインストールとHTTPのインターネット公開の手順を説明したばかりですが、その日のうちにMySQL(データベース)とFileZilla(FTPサーバー)とMercury(メールサーバー)の全てについて動作確認が取れてしまいました。それを踏まえた上で、わが家で放置状態だったネットブック(FRONTIER FRNU305/Windows 7 Starter)にXAMPPをインストールして、WEBサーバーとして活用することにもしました。せっかくなので、そのあたりの要点についてまとめておきたいと思います。私が将来思い返す時にも便利だと思いますので…。環境 OS: Windows 7 Starter(FRONTIER FRNU305) ルーター: WZR-HP-G300NH(BUFFALO製) XAMPP Windows版: バージョン1.7.3 ※下記設定はあくまで一例ですので、セキュリティに関しては自己責任でお願いします。 ※以下の手順を参考にして何らか被害を被ったとしても、当方は何の責任も負いませんので予めご了承ください。 ■ MySQL(データベース)  普段使っているWebARENA SuiteXについても、MySQLの管理画面はphpMyAdminなので、個人的には馴染みはあります。ただ、SuiteXの方はUTF-8エンコードを基本としているのに対し、XAMPPは特にPHPとの連携でSJISエンコードを意識しないとうまく動きません(php.ini等、設定ファイルをいじれば話は別です)。 普段使っているWebARENA SuiteXについても、MySQLの管理画面はphpMyAdminなので、個人的には馴染みはあります。ただ、SuiteXの方はUTF-8エンコードを基本としているのに対し、XAMPPは特にPHPとの連携でSJISエンコードを意識しないとうまく動きません(php.ini等、設定ファイルをいじれば話は別です)。まずはphpMyAdminでデータベースを作成して、テーブル作成・指定の上、「インポート」メニューからCSVファイル等のデータをインポートできます。「インポートするファイル」をローカルのCSVファイルを選択し、(ExcelでCSVファイルを作成した場合には)「ファイルの文字セット」をSJIS、「インポートするファイルの形式」をCSVとして、オプション欄の「フィールド区切り位置」を「,」と変更することでデータを取り込めます。 なお、SuiteXで使っているPHPプログラムをそのままXAMPPで動かしたところ、「????」とクエスチョンマークが多数出てくる文字化けが発生してしまいました。phpMyAdmin側で色々と設定を変えてみたのですがうまくいかず、Googleで調べた結果、PHPプログラムのクエリー実行の前に「mysql_query('SET CHARACTER SET SJIS');」の一文を入れることで問題解決しました。 ■ FileZilla(FTPサーバー)  初期設定の注意点をまとめておきます。 初期設定の注意点をまとめておきます。・Windowsファイアウォール、ルーター共に、21番ポート(FTP接続用)、60000-60100番ポート(FTPデータ転送用/任意のプライベートポート番号)を開けておきます。 ・FileZillaの"Server Options(画面上の左から3番目の歯車付アイコン)"をクリックし、"Passive mode settings"を選択、"Use custom port range:"の下の空欄2箇所(半分画面の外にはみ出している)に60000、600100(任意のプライベートポート番号)と入れます。また、"Admin Interface settings"の下にある、"Change admin password"にチェックを入れて、下の空欄に管理者用のパスワードを入れて設定しておきます。 ・"Users(画面上の左から4番目の顔とパソコンのアイコン)"をクリックし、General→Usersから不要なユーザー名を全て削除(Remove)。Addボタンを押してユーザーを追加し、パスワードも併せて設定します。続いて"Shared folders"からAddボタンを押して、htdocsフォルダを選択します。フォルダが表示されているボックスの右にある、"Files"欄、"Directories"欄の各項目にチェックを入れて、必要な操作権限を設定しておきます。 ■ ダイナミックDNSサービス  メールサーバーの設定をする上で、IPアドレスの数字だけでは面倒なので、事前にWEBサーバー名(サーバーネーム)を決めておいた方が便利です。ただし、プロバイダの固定IPを利用するのはコストがかかってしまうので、可変グローバルIPに対してサーバー名をリアルタイムに付けてくれる「ダイナミックDNSサービス」を利用します。 メールサーバーの設定をする上で、IPアドレスの数字だけでは面倒なので、事前にWEBサーバー名(サーバーネーム)を決めておいた方が便利です。ただし、プロバイダの固定IPを利用するのはコストがかかってしまうので、可変グローバルIPに対してサーバー名をリアルタイムに付けてくれる「ダイナミックDNSサービス」を利用します。私はこちらのサイトからサーバー名を取得しました(サーバー名の一例: "XXXX.ddo.jp")。無料で利用できます(有料サービスもあります)。 Dynamic DO!.jp http://ddo.jp/ 基本的にはグローバルIPが変わる度に、IPアドレスの更新作業が必要なのですが、それを自動でやってくれるフリーソフトがあります。ダウンロードサイトはこちらです。 DiCE http://www.hi-ho.ne.jp/yoshihiro_e/dice/ ■ Mercury(メールサーバー)  XAMPPの中で、一番設定が難しかったのがMercury(メールサーバー)でした。初期設定の注意点をまとめておきます。 XAMPPの中で、一番設定が難しかったのがMercury(メールサーバー)でした。初期設定の注意点をまとめておきます。・Windowsファイアウォール、ルーター共に、25番ポート(SMTP接続用)を開けておきます。 ・Configuration→Protocol modulesから、必要なモジュールを選択します。まず、"MercuryS SMTP server"、"MercuryP POP3 server"の2つにチェックを入れます。プロバイダが25番ポートブロックを実行している場合には、"MercuryC SMTP relaying client"を選択、実行していない場合には"MercuryE SMTP end-to-end delivery client"を選択します。一旦管理画面を閉じて、再び管理画面を開くと、必要なプロトコル管理ウィンドウのみが出てきます。我が家のプロバイダーは25番ポートブロックを実行しているので、ここでは"MercuryC SMTP relaying client"の方を説明します。 ・Configuration→Users→Addから、Usernameにユーザー名(アカウント名)、Mail passwordにパスワードを入れます。 ・Configuration→MercuryS SMTP server→Connectiong control→Add restrictionと開き、メール送信を許可する送信元IPアドレスを設定します。基本的には自身の127.0.0.1とローカルネットワークの192.168.XXX.0-192.168.XXX.255の2つを設定して、それぞれ"Allow connections"を選択、"Connections from this address range may relay …"と"Connetions from this address range are exempt from …"の2つにチェックを入れます。これによりローカルからのメール送信のみ対応し、外部からの不正なメール送信を防げます。 ・Configuration→MercuryC SMTP clientを開きます。Smart host nameにプロバイダーのSMTPサーバー名を入れて、"Credentials for SMTP Authentication …"と書かれているところに、ユーザーアカウント、パスワードを入れます。メール送信にPOP3認証が必要な場合には、"Authenticate via …"にチェックを入れて、"Connect to POP3 host"に、POP3サーバー名を入れます。 ・Configuration→Mercury core module→Local domains→Add new domainから、サーバー名を登録します。Local host or serverにはlocalhostと入れて、Internet nameにはダイナミックDNSサービスで取得したサーバー名(例: "XXXXX.ddo.jp")などを入力します。 基本的にはこれで完了なのですが、プロバイダのSMTPサーバーの中に、自社ドメイン以外のアドレスを利用した場合にエラーを返すものがあります。ただし、送信メール中継専用のSMTPサーバーを持っているところもあるので、詳しくはプロバイダのホームページなどで詳細をチェックした方がいいでしょう。参考までに一例を上げておきます。 BIGLOBE中継サーバ利用申込 http://support.biglobe.ne.jp/faq/settei/op25b/relay.html ■ ホスト名設定  ルーターにDNS中継機能やホスト設定がある場合を除き、XAMPPをインストールしたパソコンや同じネットワーク内のパソコンから、サーバー名を使ってWEBサーバーにアクセスできません(ブラウザのアドレス欄にサーバー名を入れると、ルーターの管理画面が表示されたりします)。これを回避する策として、Windowsのホスト設定ファイルを編集する方法があります。"C:\Windows\System32\drivers\etc"フォルダ内の"hosts"をメモ帳などで開いて、設定を追加することができます。 ルーターにDNS中継機能やホスト設定がある場合を除き、XAMPPをインストールしたパソコンや同じネットワーク内のパソコンから、サーバー名を使ってWEBサーバーにアクセスできません(ブラウザのアドレス欄にサーバー名を入れると、ルーターの管理画面が表示されたりします)。これを回避する策として、Windowsのホスト設定ファイルを編集する方法があります。"C:\Windows\System32\drivers\etc"フォルダ内の"hosts"をメモ帳などで開いて、設定を追加することができます。設定例 → 192.168.XXX.100 XXXXX.ddo.jp パソコンを再起動すると、サーバー名を使ってWEBサーバーにアクセスすることができるようになります。 以上で一通りの設定が完了しました。このままの設定では、外部からメールの送受信ができないなど、使い方によっては問題が生じてしまいますが、何しろXAMPPでは隅から隅まで細かい設定ができるので工夫のし甲斐があります。 あと、私のホームページでは何点かImage-Magick(Perl-Magick)を使用しているものがあるのですが、何をどうやっても"use Image::Magick;"のモジュール宣言でエラー(=Premature end of script headers)が出てしまい解決できません。インストールはppm.batを使って正常に完了していて、フォルダ(C:\xampp\perl\site\lib)にもそれらしきファイルとフォルダが一式入っています。Googleで調べたところ、同じようなトラブルを持った人が多く、しかも解決している例が見つかりませんでした。日本語だけでなく、英語でも同じような状況です。私自身よく理解できていませんが、Image-Magickが最新バージョンのPerlに対応していないから(?)ということが書かれていたり、中には「Image-Magickを使うのをやめて、GD等別のモジュールを使う」というのがありました。ただ、これはプログラム変更の手間がかかるのであまりやりたくはありませんね…。まあ、私のホームページの中で大きな問題になるのは「画像編集君」だけで、別にこれを自宅サーバーの方に移行する予定もないので、当面はこのまま問題を放置しておくしかなさそうです。 自宅サーバーを立ち上げたまではいいのですが、これをどう使うか具体的なアイデアについては模索中です。ただ、基本的にはフリーソフトと有り合わせの機器だけで自宅サーバーが構築できたので、「もとを取らないと…」という切迫感のようなものがないのは幸いです。 → 参考書籍: XAMPPではじめる全部無料のかんたん+最新自宅サーバーfor Windows → XAMPPインストール&HTTPインターネット公開の手順(前の日の記事) WindowsPC関連記事(リンク一覧): HandBrake - 動画ファイル一括変換ソフト / EWiN ブルートゥース+2.4G USB無線両対応タッチパッド搭載折りたたみキーボード / 【2025新登場】ProtoArc Bluetooth 折りたたみ式キーボード XK01 / ブラザー(Brother)複合機 MFC-J4950DN / 息子のPCを新調 - GIGABYTE ゲーミングノート GAMING A16 CMHI2JP894SH / ...(記事連続表示) 関連カテゴリー: Web管理関連記事, WindowsPC関連記事

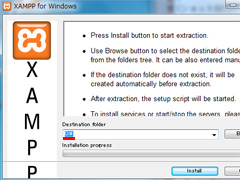

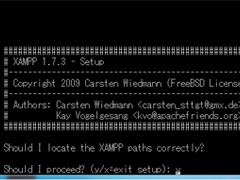

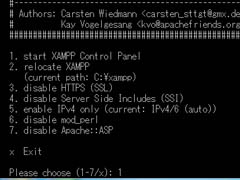

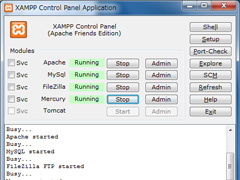

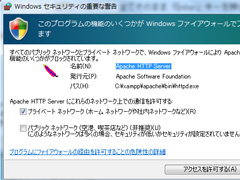

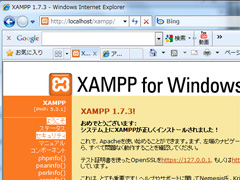

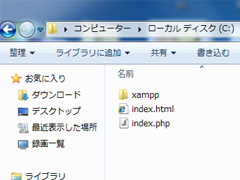

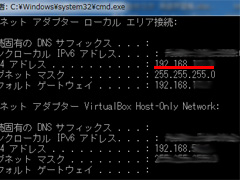

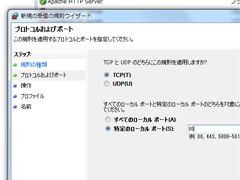

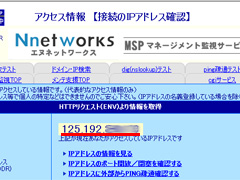

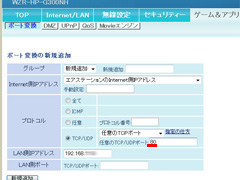

自作PC(Windows7)にXAMPPをインストールして自宅サーバー化名前: 小川 邦久 リンク: http://kunisan.jp/ 日付: 2010年2月8日   先日、仮想マシン(VirtualBox)上にUbuntu(Linux)を入れましたが、これはもともとLinux上にWEB(ウェブ)サーバーを構築する上での勉強の足がかりとして考えていました。しかし、あるホームページにWindows上でWEBサーバーを構築できる「XAMPP」というソフトが紹介されていて、「モノは試し」ということで早速ダウンロード&インストールしてみました。 先日、仮想マシン(VirtualBox)上にUbuntu(Linux)を入れましたが、これはもともとLinux上にWEB(ウェブ)サーバーを構築する上での勉強の足がかりとして考えていました。しかし、あるホームページにWindows上でWEBサーバーを構築できる「XAMPP」というソフトが紹介されていて、「モノは試し」ということで早速ダウンロード&インストールしてみました。何年も前の話になりますが、自宅でWEBサーバーを立ち上げようと色々なホームページを当たったりしたことがあったのですが、まともに動かすには何種類もソフトをインストールしなければいけない上に、設定も面倒そうで、そのままあきらめた経緯があります。ところがXAMPPはインストールして管理ソフトを立ち上げ、「START」ボタンを押すだけでWEBサーバーが出来上がってしまいます。ネットワーク絡みなど、細かい設定は無くはないのですが、私が最初に自宅サーバーを立ち上げようとしていた頃を考えると、作業や設定が本当に簡単になりました。 せっかくなので、XAMPPのインストールから、ホームページをインターネット上に公開するまでの手順を紹介しておきます。ちなみにうちのパソコンの環境は以下の通りです。 OS: Windows 7 Home Premium(64bit版) ルーター: WZR-HP-G300NH(BUFFALO製) XAMPP Windows版: バージョン1.7.3 ※あくまで一例ですので、セキュリティに関しては自己責任でお願いします。 ※以下の手順を参考にして何らか被害を被ったとしても、当方は何の責任も負いませんので予めご了承ください。  1.インストールファイル(自己解凍型RARアーカイブ)をAPACHE FRIENDSのホームページからダウンロードします。 1.インストールファイル(自己解凍型RARアーカイブ)をAPACHE FRIENDSのホームページからダウンロードします。http://www.apachefriends.org/jp/xampp-windows.html  2.ダウンロードしたファイルを開きインストールを開始します。 2.ダウンロードしたファイルを開きインストールを開始します。Destination folder(インストール先フォルダ)は、デフォルトの"C:\"のまま「Install」ボタンをクリックします。  3.コマンドプロンプトが立ち上がり、いくつか質問されますが、全てそのまま「Enter」キーを押して進めます。 3.コマンドプロンプトが立ち上がり、いくつか質問されますが、全てそのまま「Enter」キーを押して進めます。 4.コマンドプロンプト画面の最後はメニューです。1を選択してXAMPPコントロールパネルを開きます。 4.コマンドプロンプト画面の最後はメニューです。1を選択してXAMPPコントロールパネルを開きます。 5.Apache(HTTPサーバー)、MySql(データベース)、FileZilla(FTPサーバー)、Mercury(メールサーバー)の右にある「Start」ボタンをそれぞれクリックして起動します。起動すると緑色で「Running」と表示されます。 5.Apache(HTTPサーバー)、MySql(データベース)、FileZilla(FTPサーバー)、Mercury(メールサーバー)の右にある「Start」ボタンをそれぞれクリックして起動します。起動すると緑色で「Running」と表示されます。 6.起動途中、セキュリティの確認メッセージが出ることがあります。ここでは「アクセスを許可する」ボタンをクリックします。 6.起動途中、セキュリティの確認メッセージが出ることがあります。ここでは「アクセスを許可する」ボタンをクリックします。 7.ブラウザーを起動して、アドレス欄に「http://localhost/」と入力します。XAMPPの管理ページが表示されるので、「日本語」と書かれているリンクをクリックします。ここからサービス状況の把握や、パスワード設定などのセキュリティ管理を行うことができます。インターネット上に公開する前に、必ず画面左の「セキュリティ」からセキュリティ状況の確認とパスワード設定を行うようにしてください。 7.ブラウザーを起動して、アドレス欄に「http://localhost/」と入力します。XAMPPの管理ページが表示されるので、「日本語」と書かれているリンクをクリックします。ここからサービス状況の把握や、パスワード設定などのセキュリティ管理を行うことができます。インターネット上に公開する前に、必ず画面左の「セキュリティ」からセキュリティ状況の確認とパスワード設定を行うようにしてください。 8.Windows左下のスタートボタンから、コンピューター→ローカルディスク(C:)→xampp→htdocsと開きます。ここにWEB用ファイル(HTML、PHP、CGIなど)を入れることで、ブラウザーからの閲覧が可能になります。例えば、ここに「test.html」というファイルを入れた場合には、ブラウザーのアドレス欄に「http://localhost/test.html」と入れると、ページを閲覧することができます。なお、このフォルダとcgi-binフォルダにデフォルトで入っているファイルは、セキュリティ面から削除した方が無難です。 8.Windows左下のスタートボタンから、コンピューター→ローカルディスク(C:)→xampp→htdocsと開きます。ここにWEB用ファイル(HTML、PHP、CGIなど)を入れることで、ブラウザーからの閲覧が可能になります。例えば、ここに「test.html」というファイルを入れた場合には、ブラウザーのアドレス欄に「http://localhost/test.html」と入れると、ページを閲覧することができます。なお、このフォルダとcgi-binフォルダにデフォルトで入っているファイルは、セキュリティ面から削除した方が無難です。 9.続いて、同じネットワーク内の別パソコンからホームページが閲覧できるように設定します。まず、XAMPPをインストールしたパソコンのIPアドレスを確認します。わからない場合には、コマンドプロンプトを立ち上げて(Windows左下のスタートから、空欄に「cmd」と入れて検索)、「ipconfig」と打ち込んでIPアドレス(例:192.168.XXX.XXX)を確認します。 9.続いて、同じネットワーク内の別パソコンからホームページが閲覧できるように設定します。まず、XAMPPをインストールしたパソコンのIPアドレスを確認します。わからない場合には、コマンドプロンプトを立ち上げて(Windows左下のスタートから、空欄に「cmd」と入れて検索)、「ipconfig」と打ち込んでIPアドレス(例:192.168.XXX.XXX)を確認します。 10.Winodwsのコントロールパネルを開き、Windowsファイアウォール→詳細設定→受信の規則→新しい規則と開きます。ウィザードが開いたら、規則の種類は「ポート」を選択、プロトコルは「TCP」を選択、特定のローカルポートは「80」と入力、操作は「接続を許可する」を選択、プロファイルは特に指定せず、適当な名前を付けて設定を完了します。 10.Winodwsのコントロールパネルを開き、Windowsファイアウォール→詳細設定→受信の規則→新しい規則と開きます。ウィザードが開いたら、規則の種類は「ポート」を選択、プロトコルは「TCP」を選択、特定のローカルポートは「80」と入力、操作は「接続を許可する」を選択、プロファイルは特に指定せず、適当な名前を付けて設定を完了します。→ネットワーク内の別のパソコンのブラウザーのアドレス欄に、「http://(上記で確認したIPアドレス)/」と入力して、XAMPPの管理ページが表示されていれば成功です。  11.最後にインターネット側からのホームページが閲覧できるようにルーターを設定します。まず、ルーターのインターネット側IPアドレスを確認します。確認方法は色々とありますが、例えば下記サイトで確認が可能です。 11.最後にインターネット側からのホームページが閲覧できるようにルーターを設定します。まず、ルーターのインターネット側IPアドレスを確認します。確認方法は色々とありますが、例えば下記サイトで確認が可能です。http://www.cman.jp/network/support/go_access.cgi  12.ルーターの管理画面からポート変換メニューを開きます。(WZR-HP-G300NHの場合)Internet側IPアドレスを「エアステーションのInternet側IPアドレス」として、プロトコルはTCP/UDPを選択、任意のTCP/UDPポートを「80」と指定します。LAN側ポートは空白のままでも「80」と自動的に設定されます。 12.ルーターの管理画面からポート変換メニューを開きます。(WZR-HP-G300NHの場合)Internet側IPアドレスを「エアステーションのInternet側IPアドレス」として、プロトコルはTCP/UDPを選択、任意のTCP/UDPポートを「80」と指定します。LAN側ポートは空白のままでも「80」と自動的に設定されます。→自宅ネットワーク外のパソコンや携帯端末(3G回線のスマートフォンなど)のブラウザから、「http://(上記で確認したインターネット側IPアドレス)/」にアクセスして、XAMPPの管理画面が出たら完全に開通です。 私はKUNISAN.JP用ホスティングサーバーとして、WebARENAのSuiteXを利用していますが、XAMPPを使用してみた感想は…、 ・通常のHTMLは問題なく開ける。 ・CGI(Perl)は最初の一行目を「#!/usr/local/bin/perl」から「#!C:\xampp\perl\bin\perl.exe」とすれば普通に動く。 ・PHPの日本語処理(特にフォームを使用した処理)は、SuiteXは基本UTF-8、XAMPPは基本SJISなのでプログラムの調整が必要。(php.iniでも調整可能) あと、上記の説明では触れませんでしたが、パソコンのネットワーク設定が自動(DHCP)になっていると、パソコン立ち上げの度にIPアドレスが変わる可能性があります。加えて、通常のブロバイダ契約では、ルーターの再起動時にインターネット側のIPアドレスも変わってしまいます。パソコンを固定IPに設定して、さらにプロバイダと固定IP契約を結ぶと、どちらのIPアドレスも変わらなくなり、管理が楽になりますが、プロバイダの固定IPは通常毎月数千円のコストがかかってしまいます(もしくはダイナミックDNSサービスを利用する手もあります)。 ここではHTTPサーバーの利用を中心に手順を説明しましたが、データベース、FTPサーバー、メールサーバーについても、また機会があれば取り上げたいと思います。 → 参考書籍: XAMPPではじめる全部無料のかんたん+最新自宅サーバーfor Windows → XAMPPでMySQL(データベース)とFileZilla(FTPサーバー)とMercury(メールサーバー)の設定(次の日の記事) WindowsPC関連記事(リンク一覧): HandBrake - 動画ファイル一括変換ソフト / EWiN ブルートゥース+2.4G USB無線両対応タッチパッド搭載折りたたみキーボード / 【2025新登場】ProtoArc Bluetooth 折りたたみ式キーボード XK01 / ブラザー(Brother)複合機 MFC-J4950DN / 息子のPCを新調 - GIGABYTE ゲーミングノート GAMING A16 CMHI2JP894SH / ...(記事連続表示) 関連カテゴリー: Web管理関連記事, WindowsPC関連記事

コメント:自作PC(Windows7)にXAMPPをインストールして自宅サーバー化 名前: オーロラ 日付: 2010年10月11日  分かり易い説明、大変参考になりました。

ありがとう。

Ubuntu 9.10 Desktop - LinuxベースOS名前: 小川 邦久 リンク: http://kunisan.jp/ 日付: 2010年2月1日   Web関連のスキルを高めていく上で、ふと「Linuxを勉強しなきゃ」と思いつきました。ネットで検索したところ「Ubuntu(ウブントゥ)」というソフトの評判が高かったので、Ubuntuの日本語公式サイトからCDイメージ(ISOファイル)をダウンロードしてみることにしました。 Web関連のスキルを高めていく上で、ふと「Linuxを勉強しなきゃ」と思いつきました。ネットで検索したところ「Ubuntu(ウブントゥ)」というソフトの評判が高かったので、Ubuntuの日本語公式サイトからCDイメージ(ISOファイル)をダウンロードしてみることにしました。ただ、私はLinuxに関しては右も左も分からない超初心者。Ubuntuが何物であるのか、さっぱり見当もつきません。そのため、わざわざWindowsの入ったハードディスクにパーティションを切ったりはせず、先日Windows 7上にインストールしたVirtualBoxの仮想マシンとして動かすことにしてみました。 インストール自体はごく簡単に進み、言語やアカウントの設定なども、Windowsの初期設定と大きく違うようなことはなく、何事もなく完了しました。 とりあえず、メニューからクリックできるところを色々とクリックしてみましたが、無料の割にはインターフェースもわかりやすく体系的に出来ていると感じました。OpenOfficeがプリインストールされているので、ExcelやWordのファイルを開くこともできます。インターネットブラウザは見慣れたFirefoxです。その他テキストエディター、計算機、メディアプレイヤーなども発見。上部メニューの「場所」→「ネットワーク」→「Windows Network」から、BuffaloのLinkStation(NAS)へのアクセスも普通にできました。これだけでもそこそこ使えそうです。 その後、Linuxの定番アプリと呼ばれているものをインストールしてみました。ソフトウェアのインストールは、上部メニューの「アプリケーション」→「Ubuntuソフトウェアセンター」からできます。いちいちインターネット上を探しに行かなくても、ここだけでかなりのフリーソフトが探せるため、Windowsに比べてかなり楽に感じます。 まずは「VLC Media Player」をインストール。Linuxの標準メディアプレイヤーは少々貧弱なので、音楽やビデオ鑑賞の上では必須のソフトです。このソフトはハイビジョン用AVCHD形式のビデオ再生にも対応しています。さすがに仮想マシン上ではパフォーマンスに限りがあってコマ落ちしまくりでしたが、それなりのスペックを持ったパソコンなら綺麗に閲覧できるのではないでしょうか。 続いてWindows用のEXEファイルをそのままLinux上で起動できてしまう「WINE」というソフトをインストールしました。実際にEXEファイルをいくつか実行してみましたが、全てちゃんと動作してくれました。こちらも仮想マシン上だと動作が遅いのは仕方ないところですが、ハードディスク上に直接インストールした場合には「同スペックのWindowsよりも実行速度が早いこともある」というから驚きです。ただし、ハードディスクにインストールしてから実行するアプリケーションはWINEで動作する訳ではなく、あくまでEXEファイル単独で動作するものだけが対象になります。 無料のUbuntuでもWindowsの大部分のタスクをまかなうことが確認できましたが、それでも「Ubuntuでなければできないこと」というのも特にないこともあって、やはりデスクトップ環境としては現状のWindows 7がベストかな、というのが私の結論です。あと、パソコンのOSを完全にWindowsからUbuntuに切り替えることを考えた場合、手持ちのプリンタやスキャナがLinuxに対応していなかったり、その他でも現状Windows用に使っているハードウェアやソフトウェア数点について、Linux用として同等品がなかったりすることも問題になりそうです。 次のステップとして、Ubuntuのサーバー版を仮想マシン上にインストール、その後LAMP環境(Linux+Apache+MySQL+PHP)を構築してみたいと目論んでいます。 WindowsPC関連記事(リンク一覧): HandBrake - 動画ファイル一括変換ソフト / EWiN ブルートゥース+2.4G USB無線両対応タッチパッド搭載折りたたみキーボード / 【2025新登場】ProtoArc Bluetooth 折りたたみ式キーボード XK01 / ブラザー(Brother)複合機 MFC-J4950DN / 息子のPCを新調 - GIGABYTE ゲーミングノート GAMING A16 CMHI2JP894SH / ...(記事連続表示)

Avidemuxの使い方/T-01A用に動画ファイル形式変換名前: 小川 邦久 リンク: http://kunisan.jp/ 日付: 2010年1月31日   以前まで動画ファイルの形式変換に「GVC」というフリーソフトを使用していたのですが、OSをWindows7(64ビット版)に変更したら、全く動作しなくなってしまいました。その後も色々とフリーソフトを当たってみたものの、残念ながら「これだ!」というものが見つかりませんでした。Adobe Premiere Elements 7.0を持ってはいるものの、これで形式変換したファイルをT-01Aで見ようとすると、何故かコマ落ちが多く発生してしまいます。解像度やフレームレートをいじってもダメでした。 以前まで動画ファイルの形式変換に「GVC」というフリーソフトを使用していたのですが、OSをWindows7(64ビット版)に変更したら、全く動作しなくなってしまいました。その後も色々とフリーソフトを当たってみたものの、残念ながら「これだ!」というものが見つかりませんでした。Adobe Premiere Elements 7.0を持ってはいるものの、これで形式変換したファイルをT-01Aで見ようとすると、何故かコマ落ちが多く発生してしまいます。解像度やフレームレートをいじってもダメでした。それから月日が流れて、今日になって「Avidemux」というフリーの動画編集・形式変換ソフトを発見しました。Windowsだけでなく、MacやLinuxにも対応しています。 Avidemuxダウンロードサイト http://fixounet.free.fr/avidemux/download.html ※2010/1/31現在のバージョンは2.5.2です。 変換可能なファイル形式はAVI形式、FLV形式、MPEG形式、MP4形式などです。私が比較的よく使う中ではWMV形式とAVCHD形式には対応していません。あと、Panasonicのデジカメ(DMC-FX37)で撮影したMOV形式のファイルも、読み込んではくれるものの、書き出し時に音声が出てこないなどのトラブルがあります(設定でうまくできるのかもしれませんが、今のところ解決方法不明です)。 私がT-01A用として閲覧したい元ファイルはAVI形式かFLV形式がほとんどなので、とりあえずこのソフトで事足りるようです。 Avidemuxですが、インターフェースは英語になっています。加えてビデオ設定、音声設定など、色々と細かいことができるようですが、私自身あまりその辺りについて詳しくないので、ここではT-01A用動画ファイルを作成することに絞って説明します。手順としてはこんな感じになります。 1)Avidemuxを起動 2)上部メニューFile→Openで動画ファイル(元ファイル)を開く 3)画面左下のFormatのリストから「MP4」を指定 4)画面左Video欄のリストから「MPEG-4 AVC(x264)」を指定 5)同じ欄の「Filters」ボタンを押す 6)Available Filtersから「Resize」をダブルクリック 7)Resize Dimensionの「Round to the Nearest Multiple of 16」にチェックを入れる 8)同じ欄のPercentカーソルで解像度を調整、Width=400程度に設定 9)「OK」ボタンを押してウィンドウを閉じ、続いてAvailable Filtersから「Resample fps」をダブルクリック 10)「New frame rate(1秒あたりのフレーム数)」を24として、「Blend」にチェックを入れる 11)「OK」ボタンを押してウィンドウを閉じ、Video Filter Managerのウィンドウも「Close」ボタンで閉じる 12)画面左Audio欄のリストから「AAC(Faac)」を指定 13)上部メニューFile→Save→Save Videoで、ファイルを保存(ファイル名: "XXXX.mp4") 14)生成されたファイルをT-01Aに転送 上記の設定は、自分なりに「コマ落ちなし」の中で、解像度とフレーム数のバランスを取ってみたつもりです。「気に入らない」という方は、8)、10)の調整をしたり、「Configuration」ボタンから細かい設定をしてみてください。 WindowsPC関連記事(リンク一覧): HandBrake - 動画ファイル一括変換ソフト / EWiN ブルートゥース+2.4G USB無線両対応タッチパッド搭載折りたたみキーボード / 【2025新登場】ProtoArc Bluetooth 折りたたみ式キーボード XK01 / ブラザー(Brother)複合機 MFC-J4950DN / 息子のPCを新調 - GIGABYTE ゲーミングノート GAMING A16 CMHI2JP894SH / ...(記事連続表示) 関連カテゴリー: WindowsPC関連記事, Windows Mobile関連記事

※該当の記事タイトル一覧はリンク一覧から参照できます。

■ ホームへ

|